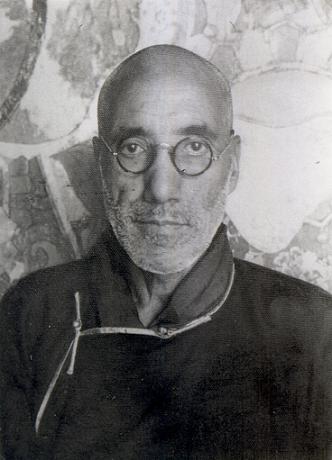

Khunu Lama Tenzin Gyaltsen 昆努喇嘛滇津.蔣稱

Khunu Lama Tenzin Gyaltsen (Wyl. khu nu bla ma bstan 'dzin rgyal mtshan) (1895-1977) — a teacher of His Holiness the Dalai Lama, especially for the Bodhicharyavatara, for which he held Patrul Rinpoche’s lineage, having received it from one of the great khenpos at Dzogchen monastery.

昆努喇嘛滇津.蔣稱(1895-1977)為達賴喇嘛的上師之一,特別是在教授《入菩薩行論》方面,他從佐欽寺(竹慶寺)的一位大堪布領受此法,所以擁有巴楚仁波切的傳承。

臉書連結:昆努喇嘛滇津.蔣稱(Khunu Lama Tenzin Gyaltsen, 1895-1977)

目錄

Biography傳記

Khunu Lama was born in 1895 in a small village called Sumnam in the Kinnaur Valley in modern day Himachal Pradesh. His father's family was Nyingma and his mother's was Drukpa Kagyü. As a young boy he was sent to his mother's family, where he began his studies under his maternal uncle, Rasvir Das. He went on to study with Sonam Gyaltsen, a student of Tokden Shakya Shri.

昆努喇嘛在1895年出生於今日印度喜馬偕爾邦金瑙爾山谷一個名為松南的小村落。父親的家族屬於寧瑪派,母親的家族則屬於竹巴噶舉。年幼時即被送至母親的娘家,開始從學於舅舅拉斯弗.達斯(Rasvir Das)。之後則從學於夏迦師利大瑜伽士的弟子索南.嘉參(Sonam Gyaltsen)。

In 1913, he went to Gangtok, where he met the great literary scholar and grammarian Orgyen Tendzin Rinpoche (1863-1936), who had travelled in Tibet and spent time at Tsurpu Monastery. Khunu Lama spent three years studying Sanskrit grammar with Orgyen Tendzin in Rumtek. He then went to Tashilhunpo Monastery in Shigatse, where he continues his studies of grammar and poetry and also began his serious study of buddhist philosophy. After three years there, he went to Lhasa where he studied further and also taught literary sciences at the famous Medical and Astrological centre and was a tutor to several noble families. At Drikung Til, he studied with the accomplished Drikung master Drubwang Amgön Rinpoche. He also studied Mahamudra at a Drukpa Kagyü centre called Khamda, and he studied at the three main Gelugpa monasteries of Drepung, Sera and Ganden.

他在1913年前往錫金甘托克,遇見曾經廣遊西藏且待在楚布寺一段時間的大文學者與文法家烏金.丹增仁波切(Orgyen Tendzin Rinpoche,1863-1936)。昆努喇嘛在隆德寺向烏金.丹增仁波切學習梵文文法三年,接著到日喀則的扎什倫布寺繼續研修文法與詩詞,並開始嚴密學習佛法哲理。他在那裡三年後,接著到拉薩進一步修習,並在著名的「藏醫曆算學院」教授「聲明」(五明之一),且為不少貴族擔任家教。在直貢梯寺,他跟著直貢大成就者竹旺.安貢仁波切學習。他也在竹巴噶舉的康達中心修習大手印,並就學於格魯派的三大佛學院-哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺。

At the request of the Sixth Panchen Lama, Chökyi Nyima (1883-1937), he returned to Tashilhunpo and taught there at the school for prospective civil servants. It was there that he met Katok Situ Chökyi Gyatso, who was on pilgrimage in Central Tibet.

由於第六世班禪喇嘛卻吉.尼瑪(1883-1937)的請託,他回到札什倫布寺並擔任培育未來政府閣員學校的老師。他於該處遇見正要前往中藏朝聖的噶陀.錫杜.卻吉.嘉措。

In the early 1920s, Khunu Lama travelled to Kham, where he stayed for approximately fourteen years. During this time he studied with Katok Situ Chökyi Gyatso, Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö, Khenpo Shenga, Minyak Kunzang Sönam, Khenpo Kunpal, Khenpo Jamyang Gyaltsen, and many other masters from all schools. He also taught Sanskrit to Dilgo Khyentse Rinpoche and Dezhung Rinpoche.

昆努喇嘛於1920年早期到了康區,約莫在那裡待了十四年。期間,他從學於噶陀.錫杜.卻吉.嘉措、蔣揚.確吉.羅卓、堪布賢噶、明雅.昆桑.索南、堪布袞巴(袞桑.巴登)、堪布蔣揚.嘉參,以及許多其他各派的上師。他亦曾為頂果欽哲仁波切和德松仁波切教導梵文。

Sogyal Rinpoche writes: 索甲仁波切寫道:

- Eventually he did return to India, where he lived as a true ascetic. When my master and I came to India on pilgrimage after leaving Tibet, we searched for him everywhere in Benares. Finally we found him staying in a Hindu temple. No one knew who he was, or even that he was a Buddhist, let alone that he was a master. They knew him as a gentle, saintly yogin, and they offered him food. Whenever I think of him, I always say to myself, "This is what St. Francis of Assisi must have been like."

最後他回到印度,過著真正苦行僧的生活。當我和上師離開西藏並前往印度朝聖時,我們在瓦拉納西(Benares為古名)到處找他。最後終於發現,原來他待在一間印度寺廟裡。沒有人認識他,甚至不知道他是佛教徒,更不用說還曉得他是一位大師。他們只知道他是位溫和、神聖的瑜珈士,並供養食物給他。每當我想起他時,我總是對自己說:「聖方濟.亞西西肯定也是像這樣吧。」

Writings著作

- The Jewel Lamp: A Praise of Bodhichitta (Wyl. byang chub sems kyi bstod pa rin chen sgron ma) (translated as Vast as the Heavens, Deep as the Sea see below)

《菩提心讚.寶燈論》(英文書名:如天之廣.如海之深)

Further Reading延伸閱讀

中文翻譯

1.《大成就者列傳》之〈昆努喇嘛滇津.蔣稱〉篇,朗欽加布仁波切口述 http://wisdombox.org/Kunu_rinpoche_t.pdf

2.〈一位菩薩的生平—昆努喇嘛仁波切之大恩慈〉中英對照 https://1drv.ms/b/s!AhR50gtAtM3Wh70rlnsIJDweh9x_NA

3.〈一位菩薩的生平—昆努喇嘛仁波切之大恩慈〉中譯 https://1drv.ms/b/s!AhR50gtAtM3Wh70qbyM3z7ScqfknVQ

居住在印度菩提伽耶魯特學院(Root Institute)的FPMT(護持大乘法脈聯合會,全名 Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition)弟子貝絲.海弗特(Beth Halford),在2015年三月有幸採訪了圖敦.策旺法師(Ven. Thubten Tsewang,即巴林喇嘛Baling Lama),他是印度佛教大師昆努喇嘛滇津.嘉措仁波切(Khunu Lama Tenzin Gyaltsen Rinpoche,1894-1977)的弟子與侍者。巴林喇嘛在受訪時,年屆八十。他於1954年值遇昆努喇嘛仁波切之前,在印度拉達克從事廣播相關工作。見到昆努喇嘛之後,巴林喇嘛受戒出家並成為虔敬的弟子,過了六年,於1960年成為昆努喇嘛的侍者。

巴林喇嘛在採訪中分享了關於昆努仁波切的許多小故事,讓我們得以窺見這位卓越且重要佛教大師的生平與修持。貝絲告訴《曼達拉雜誌》:「聽著巴林喇嘛娓娓道出他與昆努仁波切相處的時光,他臉上遍灑的笑容、眼裡閃耀的情感,實在令人深受啟發。」「如果能對這些較為當代之高度證悟上師們的故事及生命意義敞開心胸,它們將極為激勵人心且影響深遠。」

以下為巴林喇嘛所述關於昆努喇嘛的故事。

昆努喇嘛滇津.嘉措仁波切,1894年出生於印度喜馬拉雅西區喜馬偕爾邦金瑙爾縣(Kinnaur)的蘇南村(Sunnam),離西藏邊境不遠。他在極偏鄉裡一個高貴且富有的家庭長大,儘管未受正式認證為轉世祖古,年幼時,村裡的人便因他對佛法懷有不尋常的熱愛,以及他所具有的智慧和仁慈,而看出他具備殊勝功德的徵兆。

昆努喇嘛早年與家人過著安適的生活。但到了青少年晚期,家庭遭逢困難,迫使他最終離家。這個機會開啟了昆努喇嘛追尋修道之門,佛法生活於焉展開。他把舊生活拋在身後,孑然一身地離開家園,前往馬納利討回屬於家族的債款,並拿來支付自己從甘托克到錫金的旅費,他計畫在錫金開始學習佛法。

然而,他到達之後不久,便發現除非具有相當的讀寫能力,否則難以對教法生起真實且深入的理解。這成為他在甘托克時的目標。而他對文學、文法(聲明)與著作的觀點,也成為後來經常教導別人的一個主題。

在他覺得所學的一般教育已足夠讓自己有效學習佛法後,便前往藏區,多年往返於日喀則的扎什倫布和康區之間,也在拉薩待了一些時間。他在藏地於許多當代大師座下領受了教法及灌頂,成為備受敬重的弟子與老師,並在藏文語言技巧臻至純熟後,成為佛法文典的學者。

巴林喇嘛說:「昆努喇嘛遇見許多高度了悟且備受尊崇的上師,也從他們領受教法,但一般來說,他從不提到自己視誰為根本上師,也從不談論他的上師們。」

然而,他確實曾鼓勵別人要謹慎選擇根本上師,以便確定上師是已然培養真實菩提心的人。昆努喇嘛曾明白表示,上師不必有名氣,心中的情感才是重點。昆努喇嘛以身作則而從不談論自己的上師,本身就是個有力的典範,教導我們不與他人分享佛法特定修持及體驗的重要性。巴林喇嘛解釋:「如此可避免把原本相當殊勝的事物,轉變成世間的東西。」

儘管昆努喇嘛外表看來是個在家乞者,且無比謙遜,但藏區許多高階喇嘛及了悟行者都看得出來,他不只這樣,他們認出其內在所具的功德而希望追隨並學習,於是延請他給予開示。他採用這種形象,是為了示現一位看似在家居士的人卻能捨離世俗事物,並以決心修持佛法而證得了悟。

他的目的在於要啟發在家人,尤其是喜馬拉雅區的人,都能如此生活,並領會到自己也有潛力以最有效用、最具利益的方式來修持證悟之道。巴林喇嘛說:「當時,喜馬拉雅與藏區的許多人都認為,只有僧人才能修持佛法。因此在家人的修持都很簡略,只是膚淺地讀經和修法而已。」

縱使昆努喇嘛已經成為當代的大學者了,仍覺得有必要超越智識的層面而深入佛法學識。他認為這是因為以藏文學習所帶來的限制。他暸解到佛法的根源主要在梵文,於是前往瓦拉納西精進學習梵文,進而加強自己對佛法的理解。

昆努喇嘛在瓦拉納西的一間印度教寺院裡,度過多年的苦行生活,同時也成為薩納斯大學(Sarnath University)的梵文學者及教授。他在這裡完成了《菩提心讚.寶燈論》(Jewel Lamp: A Praise of Bodhichitta,英文書名:《如天廣、如海深》Vast as the Heavens, Deep at the Sea;見文末)。當這本書於1966年在藏區出版之後,他身為大學者與大上師的名望,因為許多弟子來訪而開始在印度傳開,這些弟子藉由領受教法與加持,而從他不可思議的慈心、悲心及智慧獲得利益。

巴林喇嘛也是在瓦拉納西這裡,於1954年第一次見到昆努喇嘛。在那次會面中,昆努喇嘛詢問巴林喇嘛是否想要出家為僧,並過著修道的生活。巴林喇嘛表示自己深切希望能夠如此,但也提及自己何以有所保留。他告訴昆努喇嘛,他想要保有自己的工作和定期收入。

「昆努喇嘛回應我的方式,是以其大智慧而反問了我一個簡單的問題:『你覺得自己擁有的財富,比阿底峽尊者(Atisha)或悉達多喬達摩(Siddhartha Gautama)更多,而要捨棄嗎?』我當然沒有。在了解這一點之後,我想,如果阿底峽尊者或悉達多喬達摩能夠拋下全部所有,那麼我也可以。」昆努喇嘛一直過著謙遜的生活、教導並修習,直到有一次,達賴喇嘛尊者在菩提迦耶的路當中,於大眾簇擁中對著昆努喇嘛頂禮。許多人立刻注意到他,於是他的生活從低調苦行變成近乎家喻戶曉。尊者在公開展露其深摯崇敬之心前,已向昆努喇嘛請求傳授寂天菩薩的《入行論》(Bodhisattva charyavatara),也就是《入菩薩行論》(A Guide to the Bodhisattva Way of Life)。在傳講的過程中,尊者深深折服於昆努喇嘛對該論的學識和至極的悲心及清淨,於是請他為《入行論》撰寫釋論。

尊者也請昆努喇嘛為藏區人民祈福。然而昆努喇嘛卻以向來的謙遜態度婉拒,並解釋他不可能這麼做,因為藏區人民的領導者是尊者,所以理應由尊者來祈福才是。巴林喇嘛回憶道,昆努喇嘛出於大悲心而提議,要祈願中國領導人的心中能生起菩提心,以期毛澤東可以看清自己所犯的錯誤並將自由還給藏區人民。除了無量的悲心之外,昆努喇嘛也展現不可思議的布施。他把自己擁有的一切都送給需要的人,卻不接受任何金錢的供養,還把拿到的食物供養轉贈給他眼中那些更需要的人。巴林喇嘛記得,昆努喇嘛一個月才剃頭、刮鬍子一次,而且固定找同一位只收50派薩(半盧比)的理髮師。

為了每次能給這位勤奮工作的理髮師50盧比,他會在整個月裡,把所受的一點點供養存下來。而這筆費用遠遠超過那位理髮師的要求。一開始,理髮師以為昆努喇嘛肯定是瘋了,但他漸漸了解到這其實是不可思議布施的表徵。在喇嘛出名之後,為了讓「大昆努喇嘛的理髮師」剪髮的人排成了人龍,他對此甚為感激。昆努喇嘛藉由孜孜不倦的善行、開示與修持,以布施和無數的人結緣。不論何時,當弟子求見時,他會給予咒語、經典或祈願文的口傳,盡可能讓每次的會見都具有利益。昆努喇嘛罕見、簡樸的生活方式,並不局限於他的穿著和打扮。

他選擇不擁有任何聖物或佛像,修持的重心在於他最崇敬的文本,也就是寂天菩薩的《入菩薩行論》。巴林喇嘛解釋,昆努喇嘛總是說,如果心中對佛陀的功德有真實的崇敬,而且加以內化,就不用持有佛像;畢竟一尊佛像,怎能真的濃縮所有功德並匯集入心呢?昆努喇嘛也說,若能幫助人們憶念佛陀的功德,則擁有佛像也沒有什麼害處,但得要先對佛陀的功德生起一些崇敬,否則佛像也無法發揮任何提示作用。若無真正的瞭解,佛像充其量也只是一塊不具真實利益的金屬罷了。巴林喇嘛以橫越海洋做為比喻。在我們還沒到達對岸時,會需要船隻,可是一旦上岸,就不需要船了。昆努喇嘛從不參與正式的閉關。反之,他的一輩子就如一場內在閉關。但若有人請法,或他覺得某個開示可能會為對方帶來利益,便會暫時出關。

其餘時間,他就專注而修持《入菩薩行論》。日以繼夜地研讀並觀修其頁面上的字句。巴林喇嘛從未看過昆努喇嘛睡覺,他只有用餐時會稍微停頓,或偶爾伏在案頭的書本前小憩。昆努喇嘛鼓勵人們,要讓生命中的每一刻都成為閉關。意思是在狂野的心中創造空間,讓心慢下腳步並體驗更多的清明(明性),以減少惡念並增長善念。巴林喇嘛解釋:「(如此一來)不論何時,我們都在閉關。」昆努仁波切看來也是在暗示:把某一段時間標記為閉關,會對我們的修持帶來不同的重心,但這不必然是全然有益的方式。反之,如果能珍視把每個片刻用來閉關的可能性,那麼生活自然而然會變得强力紮根於佛法中,並且最具利益。

為了確保不浪費寶貴時間,昆努喇嘛一天只吃一餐,在一個軍用小馬克杯裡煮開水,接著加入少量牛奶、糖、酥油和炒過的糌粑粉,然後直接用杯子吃。巴林喇嘛想到,有一次,昆努喇嘛表示想吃些印度豆泥與米飯時,這著實讓他嚇了一跳。昆努喇嘛自己前往市場採買食材並進行料理。他只吃了一半,就把剩下的送給巴林喇嘛。巴林喇嘛才咬了下去,立即發現食物半生不熟,扁豆與白米都還是硬的。但因為這是上師贈與的食物,所以他恭敬地全部吃完,一邊納悶昆努喇嘛怎麼吃得下那些半生不熟的食物。巴林喇嘛一吃完,昆努喇嘛就解釋道:因為時間珍貴,所以不應該浪費在沒有必要的烹調上,而應該以最有利益的方式,把時間用於修持佛法。對昆努喇嘛來說,生活並不容易。儘管身為德高望重的喇嘛,許多人仍會因外表而質疑他的正統性。巴林喇嘛說,有時候,昆努喇嘛想駐留的處所會拒他於門外,或當他在公共場所禪修時,經常有人會騷擾他,朝著他丟石頭、踢他。

昆努喇嘛對這些攻擊不做回應,只有平靜地祝福對方安好,這展現出他不可思議的慈心與安忍。巴林喇嘛說:「昆努喇嘛時時刻刻住在平等捨中,對高階上師與乞者都不予評價、批判或區分,而是同樣以敬重、悲心與慈心對待。」身為不追隨傳承體制的人,昆努喇嘛描述自己既不屬於寧瑪、噶舉、薩迦,也不屬於格魯,而是龍樹菩薩的弟子。他不贊同人們把傳承領導者看得太重,以及往往不記得釋迦摩尼佛的重要性。為了提醒大家,他會給每位來訪者一份《釋迦佛讚》,不論這些人是誰,即使噶舉派的第十六世大寶法王亦然。昆努喇嘛不平凡的一生,有著幾種不同的示現,而一次,當他在喜馬拉雅西區開示時,突然感覺身體不適而回到自己的房間。巴林喇嘛說,昆努喇嘛就這麼禪坐,直到一位弟子進房並試著喚醒他。

才剛碰到昆努喇嘛,他的身體就顛仆不起而現出圓寂之相。法體以鹽巴塗敷並平放三天,期間完全沒有任何衰敗的徵兆。弟子們希望把法體運到人數較多的地方,以進行荼毘。他們用直升機載著法體飛了24小時後,卻因為天氣惡劣而無法降落在停機坪上,只好掉頭返回原處。幾天後,他們再次嘗試,但直升機依舊無法降落,於是他們便在上師圓寂的地方舉行儀式。大眾希望可以前往參加葬禮,但許多人因天候而無法成行。儘管如此,葬禮還是有大約千人出席。巴林喇嘛說,在昆努喇嘛的法體周圍,並沒有具備完整葬禮儀式及其他修持經驗的高階上師,但那些在場的人都盡力進行法事、念誦願文與其他修持,以期協助昆努喇嘛入涅。

荼毘圓滿之後,昆努喇嘛的法體依然保持著禪定坐姿。火焰只燒掉了他下半身的皮、肉、骨,但髖部以上的骨架都完好無缺且昂然挺立。他的心臟與舌頭也還在,目前存放於他出生地老家附近的舍利塔內。巴林喇嘛所講述的昆努喇嘛生平故事,大多是《入菩薩行論》偈言的化現。達賴喇嘛尊者為了表彰昆努喇嘛甚深的菩提心修持,而稱他為當代的寂天菩薩。看到昆努喇嘛如何盡其一生學習並實踐菩薩行,對我們來說都是一種激勵與啟發。

貝絲.海弗特是在尼泊爾營運之一間英國慈善機構的執行長,也是一位具有證照的物理治療師,並且協助協調FPMT在印度與尼泊爾相關計畫的社工事務。她主要住在尼泊爾、印度與英國。貝絲在2013年初接觸佛法,同年11月在尼泊爾科槃寺(Kopan Monastery)圓滿一個月的課程後,成為喇嘛梭巴仁波切(Lama Zopa Rinpoche)的弟子。

《曼達拉雜誌》2015年七~十二月號刊物第27頁。

~普賢法譯小組Iris翻譯/Heidi校對,Serena定稿於2021年藏曆七月觀音菩薩日前夕,願賢善增長!

In English

- Annabella Pitkin, 'Cosmopolitanism in the Himalayas: the intellectual and spiritual journeys of Khu nu bLa ma sTan [sic] 'dzin rgyal mtshan and his Sikkimese teacher, Khang gsar ba bLa ma O rgyan bstan 'dzin Rin po che' in Bulletin of Tibetology, 2004 (November), Vol. 40 No.2

- Khunu Rinpoche, Vast as the Heavens, Deep as the Sea: Verses in Praise of Bodhicitta, Wisdom Pub., 1999.

- Sogyal Rinpoche, The Tibetan Book of Living and Dying, pages 113-114.

- Nyoshul Khenpo, A Marvelous Garland of Rare Gems: Biographies of Masters of Awareness in the Dzogchen Lineage, trans. Richard Barron (Junction City: Padma Publishing, 2005), pp.506-507.

In Tibetan

- K. Angrup Lahuli, Biography of Negi Lama Tenzin Gyaltsen (khu nu rin po che bstan 'dzin rgyal mtshan gyi mdzad rnam thar pa'i them skas), Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies, 2005.